蝉鸣阵阵,暑意正浓。当悠长的暑假拉开帷幕,大学生们纷纷背起行囊,告别校园,开启了各自的假期模式。与以往单纯休息不同,如今大学生的暑假“打开方式”日益多元、充实且富有深意。社会实践、志愿服务、知识“充电”、探索远方……他们用热情与行动,描绘出一幅幅精彩纷呈的青春画卷。

社会实践:丈量中原大地,厚植家国情怀

对大学生而言,暑假是走出象牙塔、融入社会的黄金期。我院学子王钰诏、李佳欣、杨盛楠参加学校“用脚步丈量河南——行走的思政课”暑期实践活动。通过参观红色遗址、博物馆、实地调研、考察、访谈等形式,深入了解河南蕴含的丰富红色基因、经济社会发展现状等,将思政教育与社会实践紧密结合,坚定理想信念,厚植家国情怀,在实践中受教育、长才干、做贡献。赵映瑄、王怡晴参加“推普助力乡村振兴”全国大学生暑期社会实践活动,赴舞阳县第五实验小学深入践行推普使命,用爱心与耐心呵护童心,将语言知识与时代精神传递给孩子们,让青春力量在志愿服务中彰显,让爱与温暖在互动中传递。通过社会实践,他们表示:“在田间地头,真切感受到了课堂上学不到的知识,也明白了‘纸上得来终觉浅’的道理。这次实践不仅锻炼了沟通协调和解决问题的能力,更坚定了报效祖国的决心和信念。”

假期充电:潜心学习钻研,蓄力未来征程

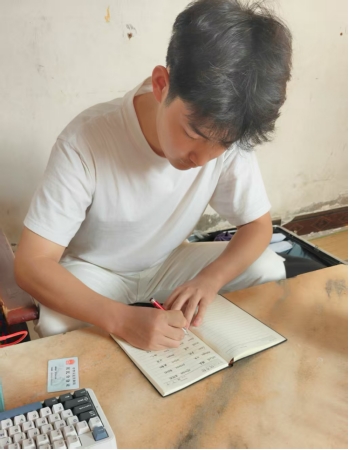

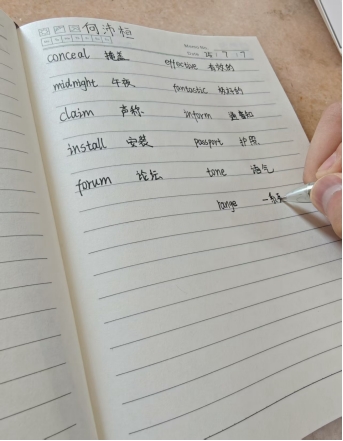

假期是潜心学习钻研、蓄力未来征程的黄金时段,利用暑假“弯道超车”,也是不少学子的选择。我院学子何沛桓、杨淑慧以不同方式度过充实假期:何沛桓专注备考英语四级,通过背诵单词、刷题训练、听力强化等方式攻克薄弱环节,在日复一日的坚持中提升语言能力,为学业进阶筑牢基础;杨淑慧走进长沙博物馆,在参观文物展品、聆听历史讲解中触摸城市文脉,从千年文明印记里汲取文化养分,拓宽认知视野。他们在各自的“充电”方式中沉淀自我,何沛桓于知识攻坚中锤炼韧性,杨淑慧于文化浸润中涵养底蕴。正如他们所说:“假期的每一份投入都不会白费,无论是专注备考的积累,还是走进博物馆的感悟,都是为未来蓄力的过程,让我们更有底气迎接新的挑战。”

行万里路:探索诗与远方,开阔人生视野

读万卷书,行万里路。旅行依然是许多大学生喜爱的假期打开方式。但与过去走马观花不同,如今他们更倾向于深度游、研学游或文化体验游。有的背上行囊,沿着古丝绸之路探寻历史印记;有的选择去陌生的城市实习,体验不同的职场文化;有的则约上三五好友,骑行川藏线,挑战自我极限。学子王淼来到厦门,在鼓浪屿的红砖古厝间感受海风与琴声交织的浪漫,在沙坡尾的艺术街区触摸年轻创意的脉动;学子翟梦静则走进西安,在兵马俑的阵列中惊叹秦代文明的磅礴,在古城墙的青砖上寻觅历史更迭的印记。他们用脚步丈量城市肌理,在与不同地域文化的碰撞中,打破固有认知的边界。王淼说“海风里藏着书本没写过的包容,让我懂得世界的多元才更动人。”翟梦静感慨“城墙砖缝里的故事,比课本描述更震撼,让我明白历史从不是冰冷的文字。”这场远行,不仅是风景的收纳,更是视野的拓展与心灵的成长,让他们在探索中读懂世界,也更清晰地看见自己。

蝉鸣会渐歇,暑气会消退,但这个夏天里播种的成长种子,终将在未来的时光里破土发芽。无论是实践中的汗水、服务里的温暖,还是书桌前的专注、旅途中的感悟,都已成为青春行囊里最珍贵的收获。相信当新学期的铃声响起,带着这份充实与积淀,他们定会以更昂扬的姿态,在人生的征途上继续书写属于自己的精彩篇章。这个暑假,因他们的多元选择而闪亮;这份青春,也因不懈的步履而愈发厚重。

(供稿 张文龙 审稿 韩雪平)